【文汇报】凡人战“疫” 点点微光

▲本版图

片除署名外,均由受访单位及相关人士提供

如果说医院是疫情防控前方战场,那么社区防控就是大后方,这是最基层的关口,却也是最不能垮掉的关口。

这场突如其来的疫情阻击战中,无数普通人并肩互助的暖心画面,正呼应了那句耳熟能详的歌词:“平凡的人们给我最多感动。”

从“00后”到“50后”,他们来自各行各业,有的是为“打硬仗”的社工送上热气腾腾、可口饭菜的厨师,有的是包揽了帮孩子们打印作业的暖心物业工作人员,还有非遗传承人、文化工作者纷纷推出新作,以通俗易懂的方式宣传防疫知识……

这些是来自战“疫”大后方的真实故事,每一个故事里都有一位普通人,他如你我一般平凡,却是照亮、驱散阴霾的点点微光,每一缕光亮都让我们更添一份战胜疫情的信心和力量。

题图 本报记者 袁婧

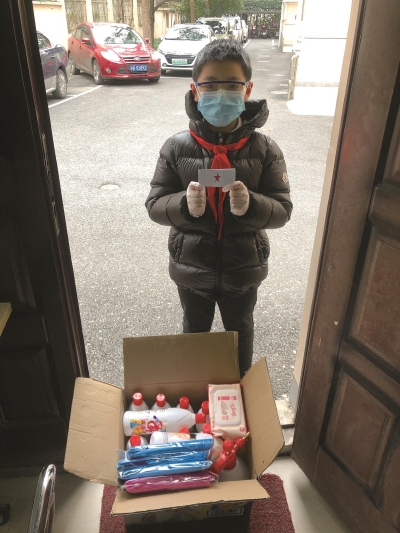

“00后”小暖男

为“小巷总理”买来防护物资

■本报记者 王嘉旖

面对严峻的防疫形势,为守护居民的健康与平安,社区干部们连续奋战20多天。虽然辛苦,但居民们简单的话语“你们辛苦了!”“一定要保护好自己!”都会让社区干部们感到心里暖暖的,觉得一切付出都是值得的。许多社区居民们还用自己的实际行动支持“小巷总理”们的工作。

家住虹口区凉城新村街道广水居民区的“豆宝”(化名)小朋友,特地用自己的零花钱买来84消毒液、一次性手套、消毒湿巾、雨衣等防护物资送到居委会,还写了一封慰问信,为居委会的叔叔阿姨们加油!

今年10岁的“豆宝”是上海市众心公益注册志愿者,也是一位公益小达人。别看他年纪小,却已经做了5年公益。他曾跟着同样热心公益的父亲去过江西婺源参加公益活动、到过江西于都助

学,还把自己的压岁钱、零花钱存起来,资助贫困地区一位“小姐姐”读书。在送给居委会干部的慰问信里,“豆宝”的笔迹稚嫩却认真,他一笔一划地写着:希望你们保护好自己。

“80后”城管

解决队员“头等大事”

■本报记者 王嘉旖 通讯员 王梅

疫情防控正处于关键时期,外出剪头发既不方便又耗时,对忙碌的城管队员而言更是如此。近日,松江区洞泾城管中队的队员们享受到了不出单位就能剪头发的福利,而理发师就是身边的同事——中队队员王利敏。

一件雨衣、一把剪子、一个剃刀、一把梳子……2月14日中午,刚吃完午饭,王利敏便早早准备了起来。平时在家为孩子剪了几年头发的她显得略微紧张:“水平有限,大家可别嫌弃。”有人笑着给她鼓劲:“能帮我们解决理发的难题已经很好了,我们哪还会挑剔?”也有人干脆地回答:“剃个平头得了,方便。”

这段时间以来,王利敏所在的城管中队已组建了一支34人的志愿者队伍。从除夕开始,中队全体队员就一直加班加点、24小时连轴转。一方面,队员们手头上的工作很多,没时间剪头发;另一方面,许多理发店已暂停营业。大多数队员都是春节前剪的头发,转眼已过大半个月,许多人的头发又长又凌乱。有居家剪发经验的王利敏看此情景,就提出要帮同事理发。

不一会儿工夫,副队长杨伟锋第一个剪好了头发。他特地跑到镜子前照了照:“我已经一个月没有剪过头发了,也找不到地方剪,效果还不错,跟我在理发店剪的差不多。”从中午11点多忙到下午1点半,王利敏共为5名队友理了发。解决了“头”等大事,大家明显精神了许多。“清爽利落的城管形象,不仅让人看着舒心,也更能让群众放心。”中队教导员徐兰评价道。

“80后”物业阿姐

开出免费打印作业“快闪店”

■本报记者 王嘉旖 通讯员 丁艺婕

在松江区方松街道,负责华亭新苑的物业不仅主动包揽了小区孩子们的打印任务,还帮忙将打印出来的文件递送到家,赢得了家长们的点赞。

“因为疫情很多商家未开张,给学生学习带来了不便,我们物业可以免费打印学习资料,有需要的业主可以直接扫描二维码。”2月17日一大早,上海新贵盛物业管理有限公司80后负责人冷春红发布了这样一则信息,华亭新苑业主报修微信群里很快就热闹起来。“太及时了!”家住珠江新城的陈女士说,最近女儿班级的老师在家长群里发了寒假补充作业,她正发愁没有地方可以打印。

免费打印的消息一经发布,冷春红和物业公司工作人员顾玉琴就忙开了。微信群里不断有业主发来学习资料,顾玉琴负责打印,冷春红负责装订成册,并按照具体家庭住址编号分类。“周末很多学校都下发了寒假生活补充作业,小顾上午一直在打印,午饭随便扒了几口,就又接着忙活了。”冷春红表示,从上周起,物业公司工作人员就了解到,不少业主有需要打印作业的诉求,考虑到打印店不开门,他们就决定主动为业主们提供打印服务。

“打印出来之后,我们会把资料统一放在小区门口,有特殊情况不便出门的,还可以送到家中。”冷春红告诉记者,他们已经打印了约20份学习资料,所有打印服务都是免费的。据悉,该物业公司负责的阳光翠庭、珠江新城、华亭新苑、湖畔天地、安信商业广场等小区都已陆续提供打印服务。

“60后”上海爷叔

唱火“神曲”《勿去棋牌室》

■本报记者 周渊 通讯员 樊姝倩

“今年过年不一样,新型病毒侠结棍;多蹲屋里少出门,偏偏有人想麻将……不怕中一萬,就怕万一中;东西南北中,发财在家中。”近日,在闵行区浦江镇,“60后”上海爷叔郁正德把一首本地说唱《勿去棋牌室》唱“火”了。地道的本地说唱,搭建起疫情防控宣传的桥梁,以琅琅上口的形式劝说那些想聚在一起打牌、搓麻将的居民及时“收手”,很快在当地居民中走红。

这首抗疫“神曲”的问世,其实是来源于一次儿子对父亲的举报——1月27日,浦江镇某小区一位老伯偷偷溜出家门去棋牌室过牌瘾,儿子发现老爸“苗头”不对,立即上前劝阻,可老爸怎么都不听,心急如焚的儿子于是拨打了12345热线……

得知这一消息后,浦江镇文体中心防控工作小组的成员们,想到了用老百姓喜闻乐见的地方说唱形式宣传防疫工作。说干就干,小组成员们集思广益,仅用一天时间就编出了这首本地说唱《勿去棋牌室》,浦江镇文联戏曲专委会成员郁正德老师第一时间为这首说唱配音,幽默直白的话语琅琅上口,寓教于乐。细心的工作人员又迅速制作了视频和音频两个版本,通过浦江镇微信公众号等途径开展新冠肺炎预防宣传,劝导居民安心宅家。

“90后”志愿者

20米的路,他走出了1万步

■本报记者 王嘉旖

2月11日,天空还下着淅淅沥沥的小雨,“90后”志愿者赵郑瑜第三次 来到G60枫泾道口,穿上橙色一次性雨披后,再一次加入工作。

一句“辛苦了”,赵郑瑜从上一班志愿者手里接过额温仪。“加油!”两个素昧平生的人,就这样建立起了友谊。晚上6点,天色已经完全暗了下来,原本已经停的雨又重新开始下了起来,道口最忙碌的时候也已来到。“请出示一下二维码。”“请问您14天内是否途经湖北?”……赵郑瑜与医护人员配合默契,复核工作有条不紊地进行着。

完成一辆车的复核,值守道口的赵郑瑜需要走的路不过20米。但就这段不到20米的路,赵郑瑜每天要跑无数个来回,4个小时就走出了1万步。

这一天,令他印象最深刻的是一辆外地来沪车辆,车上的一家人因通讯信号不佳无法展示二维码等相关信息。于是,赵郑瑜和医护人员立即将他们引导至复检区,并提供了纸质版表格。在数分钟的耐心指导后,一家人顺利完成了信息填写。临行前,小朋友们用稚嫩的嗓音说:“谢谢哥哥姐姐,你们辛苦了。”短短的一声道谢,让赵郑瑜在这个黑沉沉的雨夜感受到了温暖。

晚上10点,8个小时的值班任务结束,赵郑瑜把“接力棒”交给了下一班志愿者。临走时,他回头望了望那条走了无数次的20米道路——那未尝不是他的成长之路。

“70后”大厨

要让一线扛得住硬仗

■本报记者 薄小波

在抗击疫情这场没有硝烟的战争中,那些为防疫一线人员提供餐食的工作人员,虽然没有冲锋一线,却是一线工作人员背后坚挺的支柱。

嘉定区真新街道综合为老服务中心与真新街道养老院联合,在保障养老院老人一日三餐的基础上,为奋战在一线的社工们准备社工餐。社工餐配送范围为18个社区和三中心(真新街道综合为老服务中心、真新街道残联、真新街道社会组织公益实践园),每日送餐数量在280盒左右。每天早上,养老院的六名食堂工作人员开始准备原材料,争分夺秒制作餐食,赶在10点之前进行包装和出餐。

一开始接到任务,1971年出生的“炊事员”朱俊感觉还是有压力,毕竟要多烧将近300份客饭,“而且我平时一直是烧给老人们吃,生怕自己烧的菜,不合年轻社工的口味。”为此,朱俊特地问了养老院里年轻人的饮食喜好,并调整菜谱,“现在是特殊时期,社工们在一线挺不容易的,中午这顿饭一定得让他们吃饱吃好。”

为确保在一线奋战的社工们吃上放心的饭菜,养老院的后厨,配餐和送餐等各环节都严格把关。为保证食品安全,厨房的工作人员严格做到“四个必须”:一是采购、烹饪、送餐各个环节的工作人员每天必须检测体温,佩戴口罩,做好防护措施,才能上岗;二是厨房必须每天做好环境消毒,餐具消毒;三是购货渠道索证索票齐全,保证菜品源头质量;四是烹饪必须确保肉、蛋、禽类全熟,合理调整菜品(一大荤一小荤一素菜),让社工们吃得更营养、更安心。

饭菜新鲜出炉后,工作人员会将烧好的饭菜先装入一次性饭盒,再放到周转箱中,转运至等候在养老院门口的送餐车上,由三名固定送餐人员装车后立即配送,保证社工们能吃到热饭热菜。每天出门送餐前,工作人员还会对送餐人员测体温、消毒双手。送餐前后,送餐车均会进行消毒。虽然比平时忙了,但大家心中只有一个朴实的想法——齐心为奋战在一线的社工们做好后勤保障服务。

“50后”老艺人

非遗扁担戏“加油武汉”

■本报记者 史博臻

“新型冠状病毒感染肺炎,它四处游荡喳喳呼呼,大家一定要做好防护,没啥事可别出屋,出门一定要戴口罩,人多的地方别凑热闹。没事你就洗洗手……”

坐在高脚凳上,崇明扁担戏第三代传承人朱雪山手戴木偶套,在红色绒布帷幔前的戏台里录着他的扁担戏。这是他最新创作的剧目——《让那病毒快离开》。

崇明扁担戏,是流传于上海崇明的民间木偶戏。老艺人一人一台戏,既是演员,又当伴奏,手指演绎角色,嘴巴演唱台词、模拟口技。“现在正是抗击疫情关键时期,我想尽一份力,宣传疫情防控相关知识,引导村民自觉佩戴口罩、减少外出活动。”朱雪山说,春节期间,本应是家家户户最热闹的时候,也是自己演出的繁忙期,但今年受疫情影响,大家基本都不出门,自己同样也没出门表演。

身闲心不闲,宅在家中的朱雪山展开了新剧创作。他介绍,这部《让那病毒快离开》,从最初的构思到内容的确定,再到配音的选择、木偶的服装,以及后续的编排演绎,总共花了两天的时间。

因为没法出门演出,朱雪山让儿子把节目录制下来,在微信朋友圈、抖音上发布。很快,朱雪山就收到了粉丝们的点赞与留言:“音频通俗易懂、节奏明快、琅琅上口。朱老师这个剧真赞!”“这种宣传方式不错,效果杠杠的。”看到大家的反应,朱雪山高兴地表示:“看来大伙儿都很喜欢这种宣传形式,希望自己的新剧能为抗击疫情作贡献。”

一副扁担,一头挑起锣鼓钟磐金石之声,一头挑起生旦净末丑粉墨春秋——最近几年,朱雪山铆足了对事业的热爱和拼劲,时常走入田间地头,向大家讲述扁担戏的历史故事,传授表演技巧,甚至还把自己家改造成集表演、展览于一体的民间艺术微型展览馆——“扁担戏之家”。这几天,朱雪山又排了部新剧《加油,武汉》,并将美好的期许裹藏在质朴的歌词里。

宣传疫情防控知识,少不了民俗乡音。身为崇明扁担戏屈指可数的继承人,已过花甲之年的朱雪山使命在肩:“等我们战胜疫情,我还要继续在家门口,去崇明岛外演出,让更多人了解崇明扁担戏。”